6月17日22時55分,在四川宜賓市長寧縣北緯28.34度,東經104.90度發生6.0級地震,震源深度16千米。這場昨晚突如其來的地震,讓11年前那場痛徹國人心扉的汶川地震再一次浮現在眼前。

據四川省應急管理廳消息,截至6月18日11時,地震已造成宜賓市和樂山市8縣(區)受災,因災死亡12人。因災傷病135人,緊急轉移安置4496人;倒塌房屋72戶73間,嚴重損壞房屋12戶19間,一般損壞房屋6424戶781間;直接經濟損失1081.8萬元。

目前,長寧縣、珙縣已完成第一輪全面搜救,未發現新的傷亡情況。

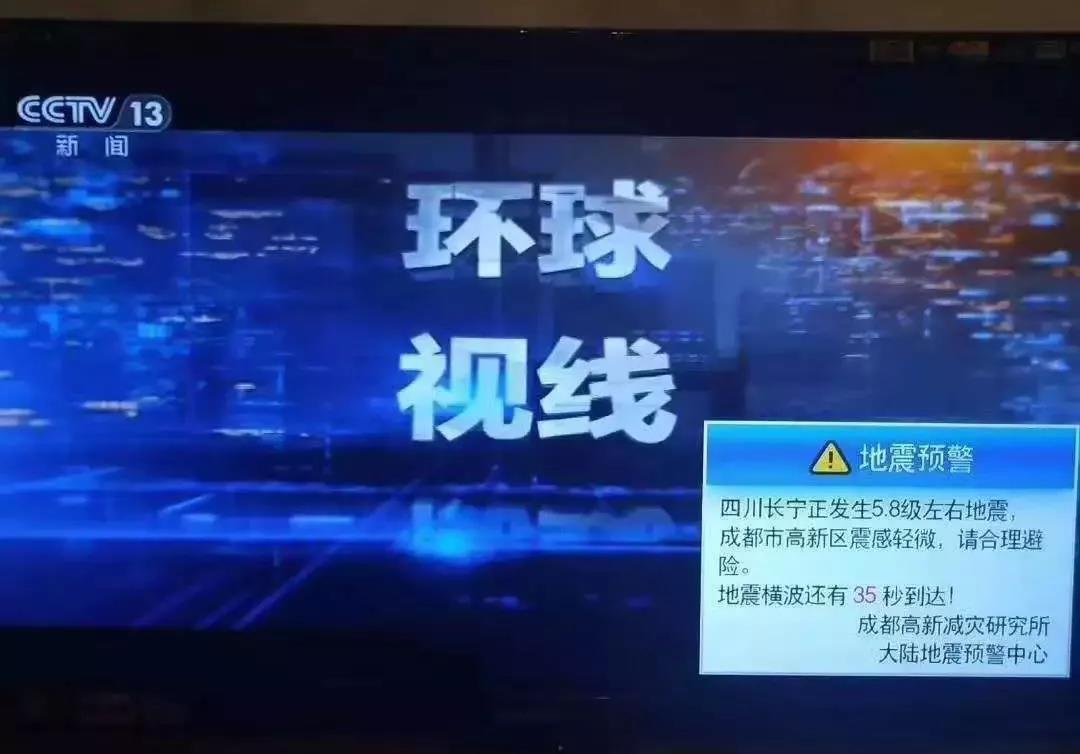

讓人略感安慰的是,這次地震發生之后,包括成都主城區在內的不少地方都提前發出了61秒地震預警,并通過電視、大喇叭等多種手段提醒民眾及時避險。

2018年5月9日,成都高新區聯合成都高新減災研究所,在成都高新區60個社區啟用地震預警“大喇叭”,通過社區廣播、手機、電視等多途徑,在地震波到達前提前預警,為民眾避險爭取寶貴時間。

地震預警系統是一個以物聯網為基礎的系統,可實現全自動的秒級響應。通過在主要地震區布設密集的地震預警監測儀,在地震發生時,利用電波比地震波傳播速度快的原理,在地震造成破壞前,提前幾秒到幾十秒為用戶發出全自動秒級響應的地震預警警報,民眾據此及時避險以減少傷亡,重要工程緊急處置以減少經濟損失和次生災害。

這個預警系統叫做ICL地震預警技術系統,ICL是英文Institute of Care-Life(關愛生命機構)的縮寫,這套系統來自成都高新減災研究所。

研究所所長王暾是美國康涅狄格大學理論物理學博士。王暾本來在奧地利科學院做博士后,2008年汶川地震后決定回國研發地震預警系統。根據工商資料信息,2009年成都高新減災研究所成立了。

圖:王暾博士,圖片來自北京科技報

經過在汶川地震余震區的多次實驗,排除各類干擾,2010年底,王暾團隊的地震預警系統雛形出爐了,幾個月后就實現了通過手機短信接收地震預警信號;2012年,地震預警系統接入了電視臺,整套ICL系統正式研發成功。

一年后,ICL系統也開始在地震帶上做大范圍部署。

據中國新聞網報道,2013年成都高新減災研究所就建成了覆蓋面積40萬平方公里的地震預警系統,包括布設的甘肅、陜西、四川、云南等8個省市部分區域的1213臺地震監測儀器、預警中心以及信息發布和接收系統。兩年后,這一系統已經擴展到了25個省份,覆蓋200萬平方公里。

這套系統迅速起到了作用。

2014年8月5日,云南魯甸6.5級地震,ICL系統提前10秒向昭通市提供預警,提前57秒向昆明市提供預警,云南的昆明、昭通、麗江,四川的宜賓、涼山、樂山等地的26所學校都收到了警報。

2015年1月14日樂山5.0級地震,ICL系統分別提前11秒、43秒向樂山、成都預警。

2017年8月8日九寨溝7.0級地震,ICL系統提前19秒向隴南市預警,提前48秒向廣元市預警,提前49秒向綿陽市預警,提前71秒向成都市預警。

具體原理是什么呢?

ICL地震預警系統的原理,就是利用地震的橫波和縱波以及電訊號傳遞速度的差異打時間差。

地震發生時,震源會向外輻射兩種不同類型的地震波:縱波、橫波。其中縱波在地殼中傳播速度為5.5-7千米/秒,它最先向外擴散,使地面上下震動,但破壞性較弱;橫波在地殼中的傳播速度為3.2-4千米/秒,在縱波之后,第二個向外擴散,它使地面發生前后、左右抖動,破壞性相對較強。

而橫波和縱波在地表相遇后,會激發產生一種叫做面波的混合波,波長大、振幅強,只能沿地表傳播。面波就是造成地表及建筑物被強烈破壞的罪魁禍首。

比地震的縱波和橫波都要快的,是傳播速度接近光速(30萬千米/秒)的電訊號。因而,利用電訊號,預警系統就可以在接收到縱波信號以后及時向可能波及地區發出警告。

公開資料顯示,ICL地震預警系統分為地震監測、預警信息分析和處理、預警信息發布,以及預警信息接收和應用4個環節。按照系統響應的順序可包括:地震監測臺網、地震參數快速判測系統、警報信息快速發布系統和預警信息接受終端。

最終拿到人們手上的,是公眾號和各種地震預警系統終端發出的預警信息,比如人們可以通過計算機、手機、電視、微博等終端和應用接收地震預警系統所發出的警報。

據成都高新減災研究所所長王暾博士介紹:

我們所做的工作是地震預警,而并非地震預報,臨震預報仍然是世界難題。地震預警只能減少人員損傷,而不能做到避免。

為了實現地震預警,需要在可能發生地震的區域安裝地震預警的傳感器。這種傳感器并不昂貴,也不需要在野外安裝,可以通過實時的網絡(甚至是2G網絡)來傳遞地震波的數據,地震預警的傳感器甚至可以固定在墻上。

通過這些傳回來的數據,我們可以判斷地震發生的位置以及大概的震級。網絡和計算機的處理速度非常快,只需要幾秒鐘的時間。

雖然預警時間只有幾十秒,但就這幾十秒,足夠拯救許多人的生命。

王暾說,如果在地震波到達時提前3秒收到預警,傷亡人數可降低14%;提前10秒,傷亡人數可降低39%;如果汶川地震發生時有預警,死亡人數可能會減少2萬至3萬。

我們知道,地震主要有以下特點:

1.突發性強,通常情況下令人猝不及防。地震往往僅有幾秒或者幾十秒,有的地震甚至如同原子彈一樣,瞬息之間能讓整座城市面目全非;

2.破壞性大,成災廣泛。較大的地震往往可以波及大面積的地表物體,造成大規模的經濟損失和人員傷亡;

3.社會影響深遠,比如2008年5月12日四川汶川地震,又或是1976年7月28日,唐山大地震狠狠的在全國人民心上劃下一刀永不磨滅傷痕;

4.防御難度比較大,地震的預測是世界性難題,很多時候我們不必去糾結地震局是做什么的,因為對于整個人類而言,成功預測地震很難實現;

5.次生災害,地震不僅可以產生直接嚴重的破壞,同時還會產生次生災害,比如引起火災、水災、泥石流等等;

6.傷害持續時間比較長,地震發生具有周期性并可能伴有余震;

7.地震與社會和個人意識密切相關。

根據地震的特點,物聯網除了在預警方面發揮作用之外,在震中處理及善后的重要性同樣不容小覷。

震中處理及善后

正因為在地震預測中存在諸多世界性難題,因此,我們很多時候更加關注地震中與地震后的處理工作。

比如日本,眾所周知,日本是一個多山且多火山的島國,位于亞歐板塊和太平洋板塊的交界處。在這個狹長的國家,地震猶如家常便飯,幾乎每天都在發生,因此,日本國內經常把RFID標簽用在路面上,被困于廢墟中的人員可通過內置RFID功能的手機向搜救者傳達自己所處的具體位置。

不僅如此,RFID標簽作為道路的指向標簽還可以幫助攜帶可穿戴設備的人快速準確的找到避難場所;被困于地震中,或受傷者可通過可穿戴設備進行生理體征的數據采集,向救援隊發出求救信息;未來,在5G的幫助下,也可以實現遠程醫療救援。

通過物聯網技術、5G、AI等新型技術在遠程控制、遠程醫療、數據采集、無人機等方面的應用,幾乎是改變了搜救模式,增加了搶救時間,為搶險救災打開了全新的大門。

在善后方面,防震減災智能社區建設又為災后重建提供了一層保障措施,特別是在國內地震活躍的地區。通過運用物聯網、大數據、人工智能、AR/VR等相關技術,可以全天候對地區地震活動進行檢測、檢測居民房屋結構健康,建有避難場所、應急區、科普室等。社區內除了通過廣播、手機APP等向群眾提供地震災害信息外,還可提供溫度、濕度、雨量、PM2.5等多項自然參數。

雖然這套系統在防震減災中的邁出了一大步,但是地震的準確預測仍然是世界性難題。

地震預警系統往往是有盲區的,數據顯示,以震中為圓心以21公里為半徑的區域內的人們還是會先感受到晃動,隨后才能收到警報。而地震預警系統對于毀滅性特大地震的作用也尚有限。

同時,預警系統還面臨一個尷尬。果殼網2014年的文章就寫過:越是地面運動強烈的極震區,能提供預警的時間就越短;對預警系統依賴越弱的地區,能提供的預警時間反而越長。一個極端的例子是,汶川地震中,離震中不到20公里的映秀就處于預警系統的響應盲區,幾乎沒有可能獲得提前預警;而距離震中約1500公里的遙遠的北京,反而能獲得大約3分鐘的提前預警。

但不管怎樣,幾十秒甚至是十幾秒的時間,足夠讓更多的生命獲得喘息的機會——

借用這個時間,低樓層的人可以離開危險的建筑物,(重點提示)高樓層的人則需要靠這個時間找到躲避位置和合適的掩體,而不是在慌亂之中沖出樓層。

在地震預警系統的進化中,人們會獲得更多對于生命的希望和信心,這是最重要的。